为深化教育教学模式改革,促进国家级信息化教学思明区实验区探索跨学科教育(STEM)实践与研究,增进STEM教育项目学校间的交流融通,集思广益,思明区STEM项目厦门第二实验小学协作圈于6月14日在人民小学浦南校区开展了以“源于生活的STEM课程”为主题的研讨活动。

厦门市人民小学林晓

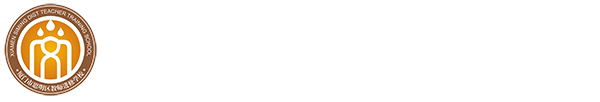

第一节课《制作测高仪》由厦门市人民小学林晓老师执教。林老师通过“数学课”中的一道测量影长的习题,引发了将数学和人工智能结合的思路,以“测量窗户高度为教室窗帘换新”为真实情景作驱动,引导学生展开探究,开展本次STEM校本课程。本节课展示的是该课程的第三课时,学生在学习原理、搭建基本模型后,经历了“初测——发现问题——解决问题——优化产品”的过程。通过项目式学习,构建了“原理学习、研究制作、测量体验、评价修正”等环节,凸显了学习者调查探究、合作交流以及验证反思的过程,不断促进学生跨学科思维能力、批判思维能力和合作交流能力的提升。

学生活动

厦门第二实验小学苏友越

第二节课《制作一把小秤》由厦门第二实验小学苏友越老师执教。苏老师认为STEM教育的独特价值,在于通过跨学科整合为学生提供贴近生活、富有现实意义的学习情境,开展探究性实践活动,从而全面提升学生知识、能力与情感方面的核心素养。本次STEM课程来源于苏教版2017版五年级下册第四单元《简单机械》中《撬重物的窍门》一课。本节《制作一把小秤》为第二课时,核心问题为制作一把小秤,并能实现正确称量物体的重量。苏老师结合第一课时的设计图和数理关系展开教学,引导学生理解制作小秤背后的基本数理模型,明确到秤上的各部分零件及其位置对于小秤的作用,感受小秤“公平”的重要性。

学生活动

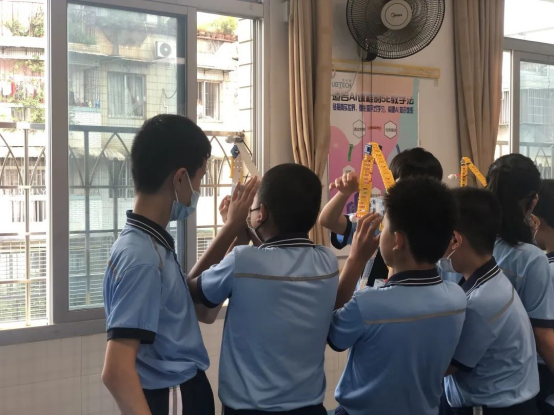

研讨环节,首先由林老师和苏老师分别阐明各自的教学意图,分享在磨课过程中的收获与反思。

接着,参与老师们对两节课畅谈了自己的收获和困惑。人民小学的吴静雅老师认为“苏老师的这节课充分调动了不同层次学生的学习兴趣,学生的学习内驱力得到很好的激发。”厦门第二实验小学的许悦雪老师就第一节课《智能测高仪》如何与科学课中的“太阳高度角”知识点相结合提出了自己的看法;公园小学的叶小云老师就第二节课《制作一把小秤》谈自己的收获并根据自己的教学经验分享了许多教学细节。

思明区教师进修学校副书记、小学数学教研员吴伟华老师认为STEM课程可以参照“原理学习——研究制作——实践汇报”三步走,其中研究制作可以延伸到课外,突破课内时间限制,拓展实践探究的广度。同时,吴副书记还指出跨学科教学都要特别注重文化的渗透,做到五育融合,在课程中融入德育教育,为学生的成长奠定基础。

思明区教师进修学校副书记、小学数学教研员吴伟华

思明区教师进修学校小学科学教研员高翔老师提出STEM教育的长程化设计要了解每个项目的类型,要做好前期的课时规划和设计,同时要注重每一个环节中学生存在的问题,每个不同的课时会出现不同的问题,如计数中的问题、调整中的问题、汇报中的问题,每一个问题都是学生获得学习经验的宝贵财富。

思明区教师进修学校小学科学教研员 高翔

最后,思明区教师进修学校教育信息技术中心郑雅芬副主任做总结性发言。她肯定了此次活动的尝试与探索,也肯定了备课老师以及学校团队前期的准备和研讨,强调注重信息技术与课程的融合。并提出,各校在此次研讨的基础上,要进一步思考STEM教育理念下的课堂教学模式,真正做到教育教学模式的改革。

思明区教师进修学校教育信息技术中心 郑雅芬副主任

供稿:人民小学